都市と風

近年、非常に強い台風が次々と発生するなど、風に関わるさまざまな問題のリスクが高まっています。

特に建物が多く集まる都市部では、強風によって老朽化した建物の屋根や外壁がはがれる、強風で飛ばされた飛散物が衝突して別の建物のガラスが割れる、高層建物の上層階で揺れを感じる、といった、建物そのものへの影響があります。また、高層建物の足元で強い風が発生する「ビル風」のような、建物の周辺環境への影響もあります。

「強風」が環境に与える影響

一口に「強風」と言っても、その種類はさまざまです。

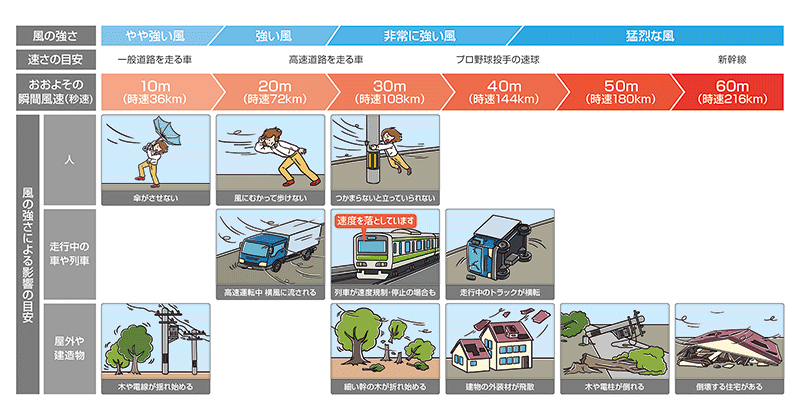

気象庁は風の強さの表現を「平均風速」(10分間の平均値)を基準に、「やや強い風」(10m/s以上15m/s未満)、「強い風」(15m/s以上20m/s未満)、「非常に強い風」(20m/s以上30m/s 未満)、「猛烈な風」(およそ30m/s以上)の4段階に分けています。「瞬間風速」という表現もあり、これは平均風速の1.5~2倍になるといわれています。

強風をもたらす気象要因としては、季節風、低気圧、台風、竜巻などが挙げられます。

下の図のように、風は強さに応じて私たちの生活や環境にさまざまな影響を及ぼします。

(参考:日本風工学会HP、気象庁HP)

画像をクリックすると拡大できます

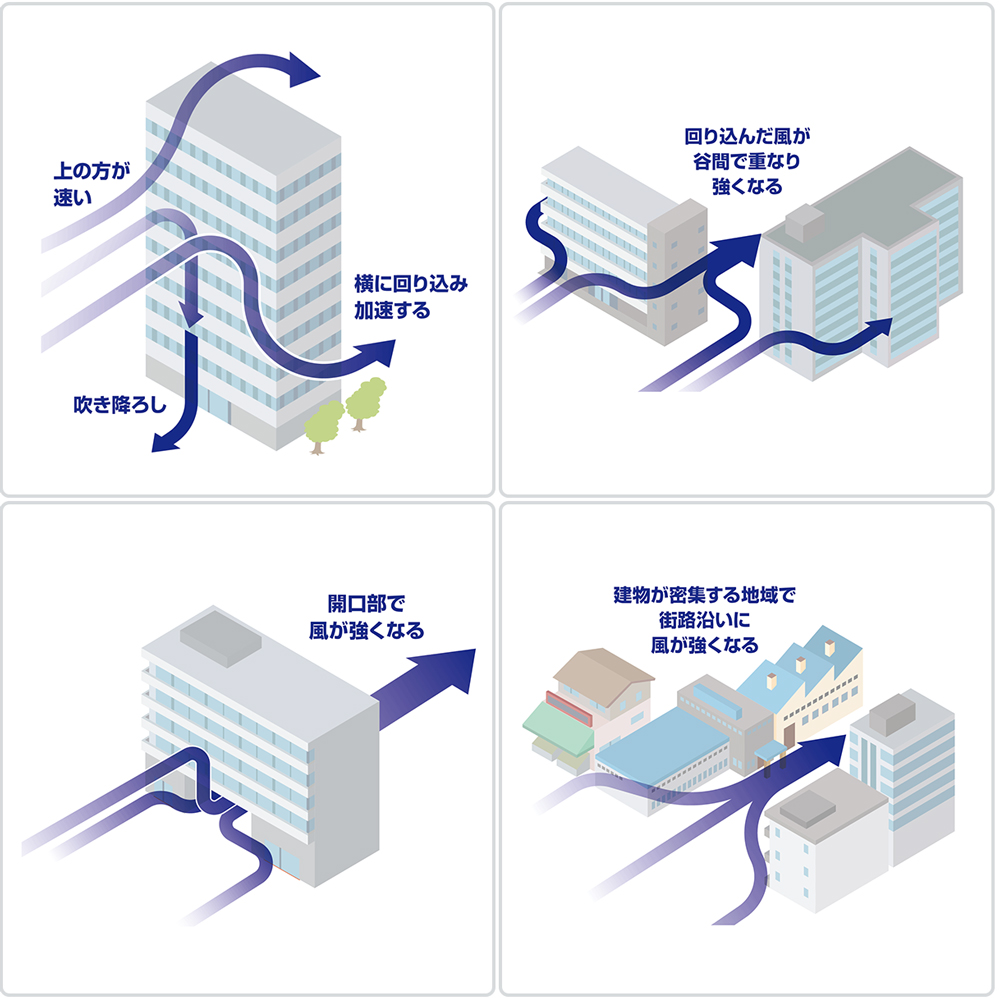

複雑な動きをする「ビル風」

風は目に見えませんが、建物の周辺ではどのような動きをするのでしょうか。風の流れや強さは建物の影響を受けるため、下の図のように急に強くなったり、時には弱くなったりします。また、ビルにぶつかって吹き降ろすような風が発生する場合もあり、高層建物の足元で強風にあおられて急に傘が壊れたり、転倒したりすることがあります。

実際の都市では、高さや形の異なるたくさんの建物がさまざまな配置で並んでいます。それらの影響を受けた風は互いに干渉し合って複雑な動きをするため、予測が非常に難しくなります。特に、新たに建てられる建物によって変化する風の流れの影響を最小限に抑えるためには、適切な方法で風の動きを正確に捉え、対策を講じる必要があります。

どうやって風を正確に捉える?<風洞実験>

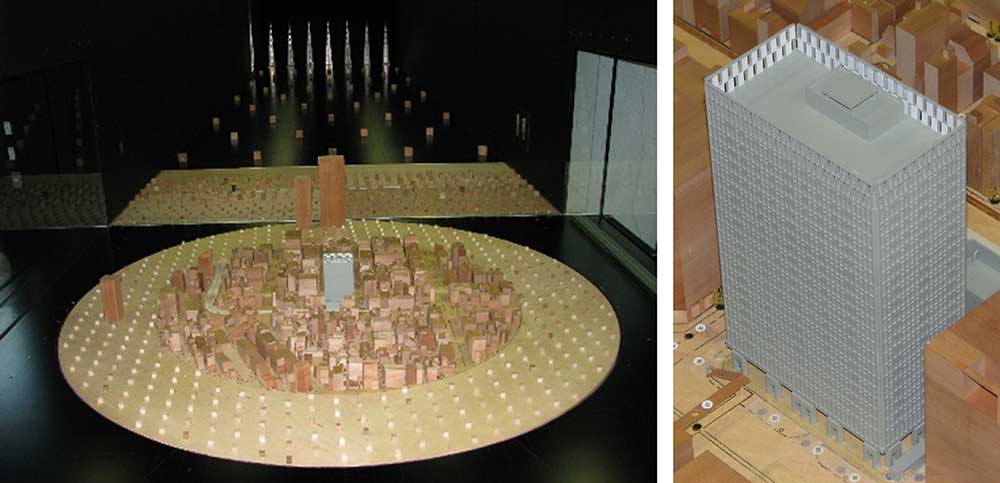

風洞と呼ばれるトンネル状の構造の中に、自然風を模擬した風を人工的に再現して縮尺模型に当てることにより、建物の表面にかかる圧力や建物周辺の風速を計測します。これにより、建物にはたらく風による力(風荷重)を算出して強風に耐えられるような設計をしたり、新築建物による周辺環境への影響を調べたりします。実験用の縮尺模型は、建設が新たに計画されている建物(計画建物)だけでなく、敷地の周辺にある建物(周辺建物)や地形も再現し、計画建物を含めた周辺の風を再現します。

の周囲の建物群(周辺建物)も表現され、写真奥から風を当て、円盤を回転させながら実験を行う。

シミズの担当者に聞いてみよう!

-

どうして縮尺模型は円盤状なのですか︖

-

風はさまざまな方向から吹いてきます。丸いターンテーブルに載せた縮尺模型を回転させて、いろいろな風向パターンの計測をすることから、縮尺模型も円盤状に作られます。

-

模型は何でできているのですか︖

-

計画建物の模型は、庇など建物表面の細かい凹凸まで再現する必要があるため、アクリルや3Dプリンタで作ることが多いです。一方、周辺建物の模型は、センサーを取り付ける作業のときに上に乗っても丈夫で、加工がしやすい木が使われることが多いです。どちらにも共通しますが、大きな風荷重やビル風の原因となる流れは建物の角で発生しやすいので、それをきちんと再現するため、建物模型には角が簡単に変形しない素材が求められます。

-

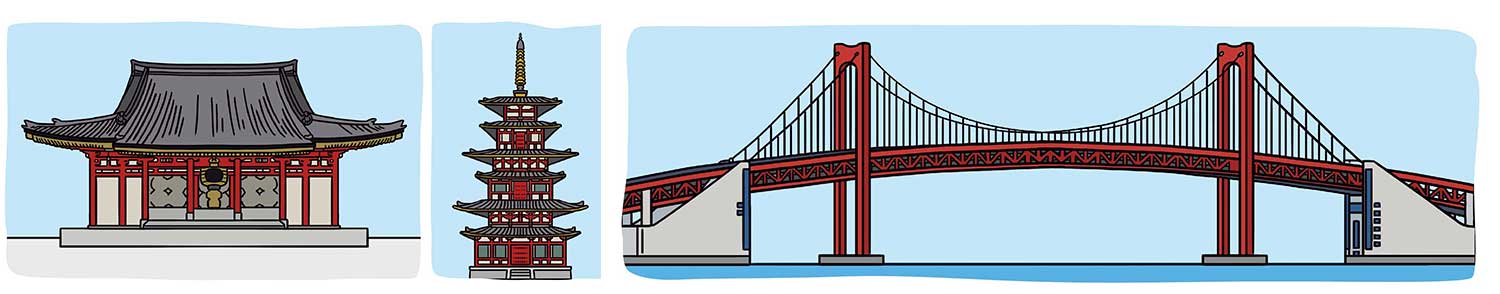

実験するのは高層ビルだけですか︖

-

伝統的な木造建築や橋など、さまざまな形状の建造物でも実験を行っています。また、高層建物1階のコンビニエンスストアに置かれるごみ箱や自転車が強風で倒れないかどうか調べたり、樹木にはたらく風荷重を調べたりすることもあります。実験の対象は、大きなものから小さなものまでさまざまです。

-

実験でビル風が強くなる結果が出たらどうするのですか︖

-

ビル風の影響が大きいと予測された場所では、防風のための対策を事前に計画する必要があります。ビル風を低減させる方法として、建物自体の形や配置を工夫する方法や、フェンスや植栽など防風効果のあるものを設置する方法があります。左下の写真は、建物の防風のため、フェンスとその奥に植栽を設置した例です。実験では、右下の写真のようにフェンスや植栽も模型化し、計画建物の敷地内に置いてみて、効果的な配置を検討します。

どうやって風を正確に捉える?<シミュレーション>

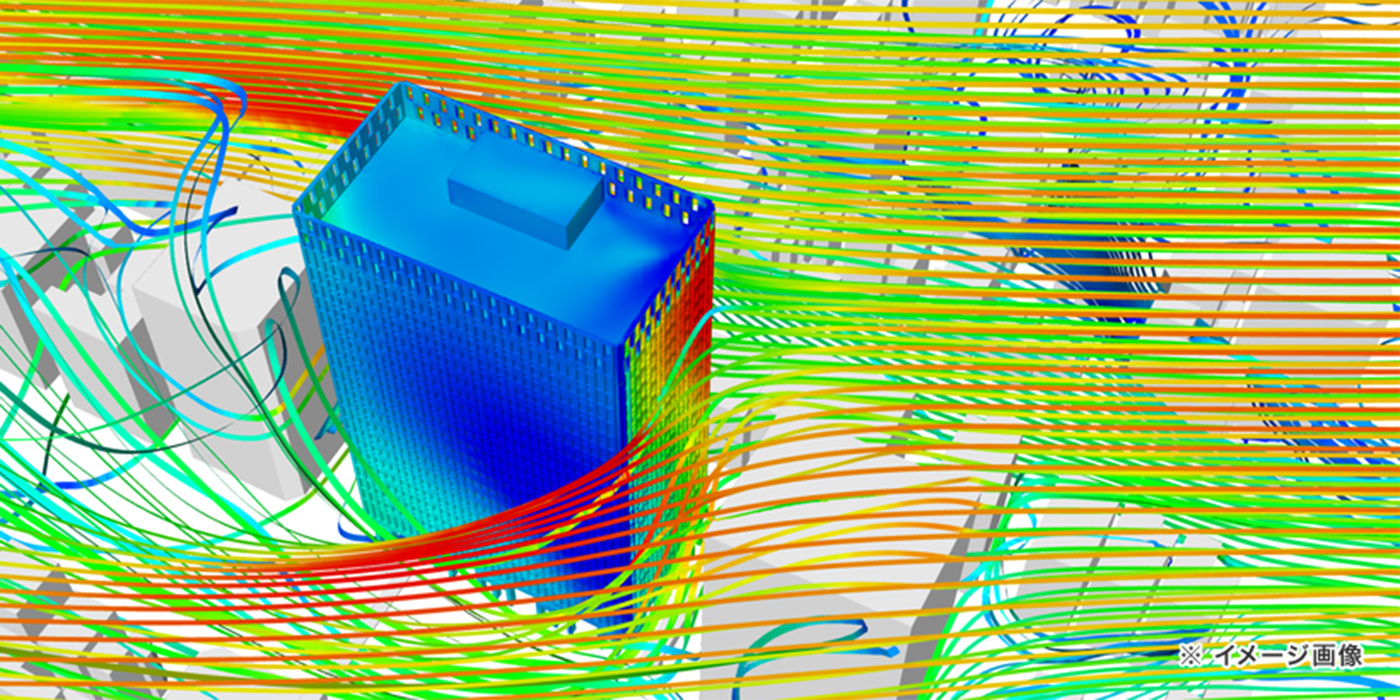

コンピューターの性能向上に伴い、都市の風の流れの予測にシミュレーションが多く使われるようになってきました。風の場合は、流体の運動に関する方程式をコンピューターで解き、流れを予測します。数値流体力学(Computational Fluid Dynamics:CFD)シミュレーションとも呼ばれます。風洞実験では限られた測定点のデータしか得られないのに対し、シミュレーションは風洞のような特別な実験設備がなくても風の予測ができるほか、詳しい空間的なデータが得られるメリットがあります。

建物表面の色は圧力を示し、赤色は建物表面を押す力(正圧)、青色は建物表面を外側に引っ張る力(負圧)。

建物周辺の色付きの線は風の流れと強さを示し、赤色に近いほど風が強く、青色に近いほど風が弱い。

右側から風が吹いており、赤色に近いほど風が強く、青色に近いほど風が弱い。

建物のまわりで風が複雑な動きをしていることが分かる。

都市の風のシミュレーションでは、建物以外の屋外空間を格子(メッシュ)と呼ばれる要素に細かく分割し、1つ1つの格子で流体の運動に関する方程式を解くことにより、空間全体の風の流れを求めます。

格子が細かいほどシミュレーションの正確さ(精度)は上がりますが、コンピューターが計算するのにかかる時間は増えるため、両方を考慮して格子を設定する必要があります。

また、風洞実験と同じように計画建物だけでなくその周辺の建物や、必要に応じて植栽も再現します。正しい設定でシミュレーションを行うことで、都市の温熱環境、積雪、汚染物質の拡散など、実験で再現することが難しい風に関わるさまざまな現象にも応用ができます。

シミズの担当者に聞いてみよう!

-

模型実験を行わずにシミュレーションだけで済ませることはできますか︖

-

シミュレーションは実験設備がなくても風の予測ができるので便利ですが、たくさんのやり方があるので、適切でない設定で行うと、現実とは全く異なる結果になることもあります。シミュレーション結果を風洞実験事例と比べて答え合わせをして、信頼できるかどうかを確認する必要があります。

風への適切な対策で快適な暮らしを

風は、建物そのものの安全性や建物周辺の歩行者の快適性など、人々の生活に大きくかかわる要素のひとつです。

都市の風を正しく予測し適切な対策を行うことによって、安全で快適な街づくりに貢献していきます。